| 摘要 | 固態複合調味料易(yì)吸潮結塊、溶化變粘,不僅影響(xiǎng)產(chǎn)品品牌與形象,也給廠家造成了經濟上的損失。本文從包裝材料的避光性、阻隔(gé)性、熱封強度、密封性能及剝離強(qiáng)度等方麵對複合薄膜包(bāo)裝質量把控的方(fāng)法進行簡(jiǎn)要介紹(shào),希望(wàng)可以有助於生產廠(chǎng)家改善固態複合調味料吸潮結塊的問題,提升(shēng)產品品質,有效提高固態複合調味料貨架期質(zhì)量。 |

|---|---|

| 關(guān)鍵字 | WVTR, weighing method, testing efficiency, inverted water method |

| 文檔 | 點擊查看PDF文檔 |

對於一道好菜,色香味俱全算是至高的評價,這其中少(shǎo)不了調味(wèi)品的功勞。央視紀錄頻(pín)道一部《舌尖上的中(zhōng)國》的紀錄(lù)片,讓全世界認識到了中國菜的博大精深,調動起了很(hěn)多美食愛(ài)好者的味蕾。其中,《五味的調和》一集尤其讓廣大觀眾領略了中國人高超的調味技術。酸甜苦辣鹹在中國人的廚房中被運用的出神入化(huà),特別是(shì)“鮮”,更是隻有中國人才懂得(dé)並孜孜以求的特(tè)殊的味覺體驗。

一、固態複合調味料

為了追求“鮮美”,具有更高鮮度的雞精在20世紀90年代開始出現,並在短短(duǎn)的幾十年時間內,快速上升到與增鮮劑的典(diǎn)型代表——味精平起平坐的位置。雞精是由雞肉、雞(jī)蛋、雞骨頭為基料,輔以鹽、味精、糖等物質,通過蒸煮、減壓、提汁等特殊(shū)工藝製作而成的產品。在GB/T 20903-2007《調味品分類(lèi)》中,該類以兩種或兩種以上的(de)調味品為主要原料,添加或不添加輔(fǔ)料,加(jiā)工而成的呈固(gù)態的(de)複合調味料統稱為固態複合調味料。

除雞精外,固態複合調味料還包括雞粉調味料、牛肉粉調(diào)味料、排(pái)骨粉調味(wèi)料(liào)、海(hǎi)鮮(xiān)粉調味料及其他(tā)固(gù)態複合(hé)調味料。以上固態複合調味料中均加入了(le)肉類或海鮮類的粉末或其提取(qǔ)物,這(zhè)些提取(qǔ)物不僅為固態複合調味料增加了肉(ròu)或海(hǎi)鮮的鮮香(xiāng)味,而且也增加了豐(fēng)富的蛋白質、維生素等營養物質。但也正(zhèng)因為此,較之味精,固態複合調味料更易吸潮結塊、滋生(shēng)細(xì)菌。

二、包裝質量控製重點

為了避免(miǎn)固態複合調味料在保質期(qī)內出現吸潮結塊、變色漲袋、滋生細菌等(děng)問題,除了選用合格的(de)原料、嚴格控製(zhì)生產環境(jìng)濕度、選擇合適的生產工藝、調整配方外,包裝質量也是(shì)生產(chǎn)廠家不可(kě)忽視的一(yī)個重(chóng)要環節。

固態複(fù)合調味(wèi)料從廠家到終端消費者(zhě)之(zhī)間普遍存在較長的貨(huò)架期,市場(chǎng)流通時間較(jiào)長。但其單(dān)次用量(liàng)較少,據相關資(zī)料,餐飲業的調味品用量在7.2g/天/500g食物,而家庭用量則隻有4.6g/天/500g食物。因此,無論從成本上還是便(biàn)捷性上考慮,在眾多包裝形式中,複(fù)合塑料薄膜是用量最廣、認可(kě)度、接受度最高的包裝形式之一。為確保內容物質量,複合薄膜材料的調料包裝應關注以下幾點:

1、避光性

固態複合調味料中含有一定(dìng)量的蛋白質(zhì)、維生素等物質,遇光容易分解變質,使調味料失去原有的風味與鮮度。因此,固態複合調味料在包裝選擇時即要選擇具有避光性的材料。一般而(ér)言,具有鍍鋁層的複合薄(báo)膜或者鋁塑複合薄膜,例如PET/VMCPP、PET/VMPET/PE、PET/AL/PE等材料中的鋁層(céng)能很好地保(bǎo)護內容物避免陽光的照射。或者,也可以采用透明複合薄膜進行滿版印刷的方式來達到避光的(de)目的,如BOPP/CPP、BOPP/PET/PE等。

2、阻隔性

固態複合調味料容易吸潮結塊是貨架期間經常發生的問題,究其原因,主要是其(qí)部分原(yuán)料成分吸水性強,如澱粉、HVP、酵母精粉等。為了保持調(diào)味料的(de)幹爽鬆散,采用具有較高阻隔性的(de)材料來包裝產品不失為一種延長貨架期的有效手段。

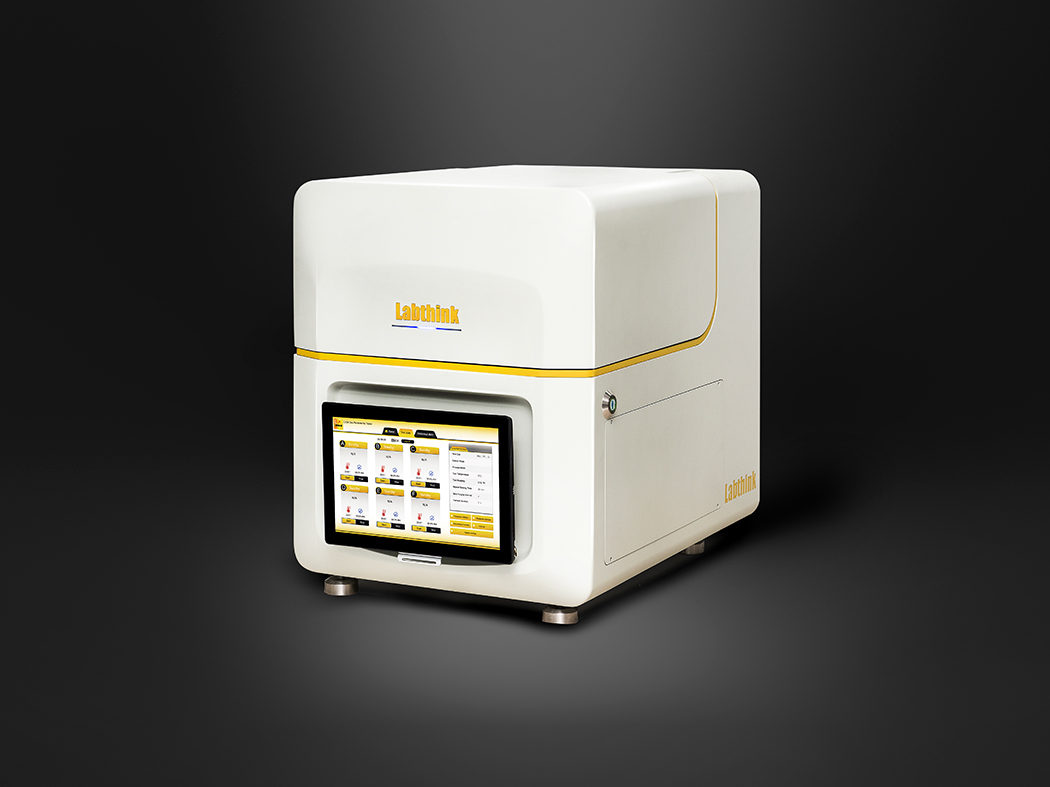

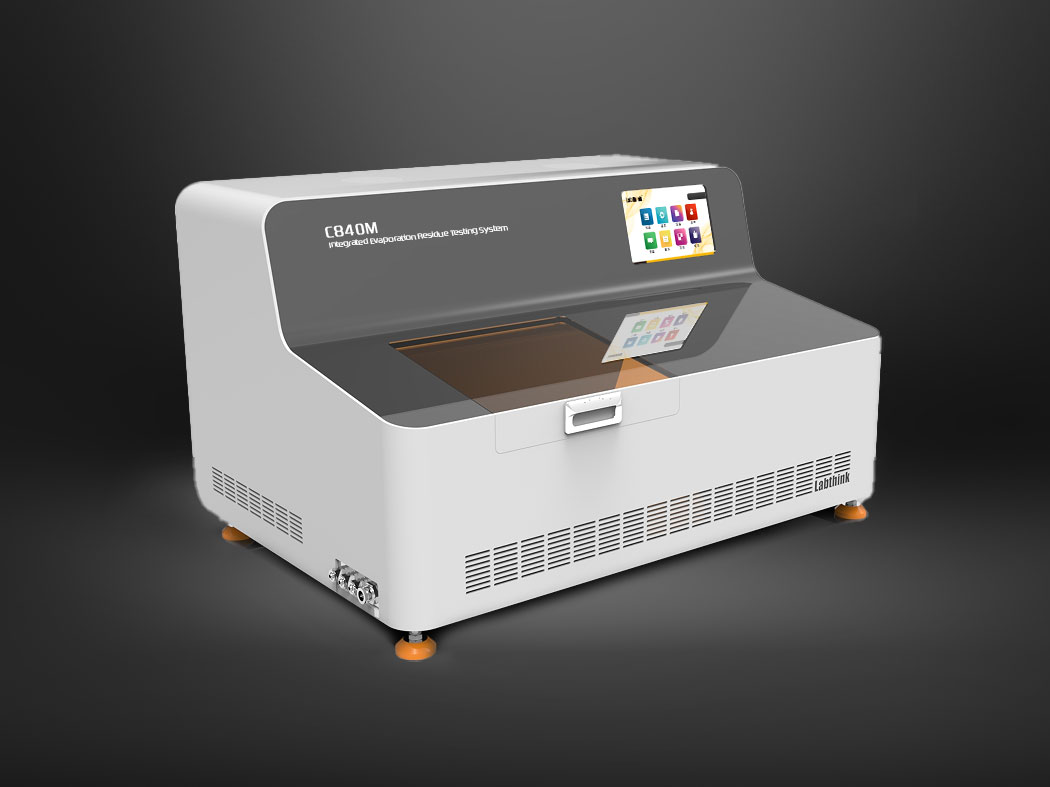

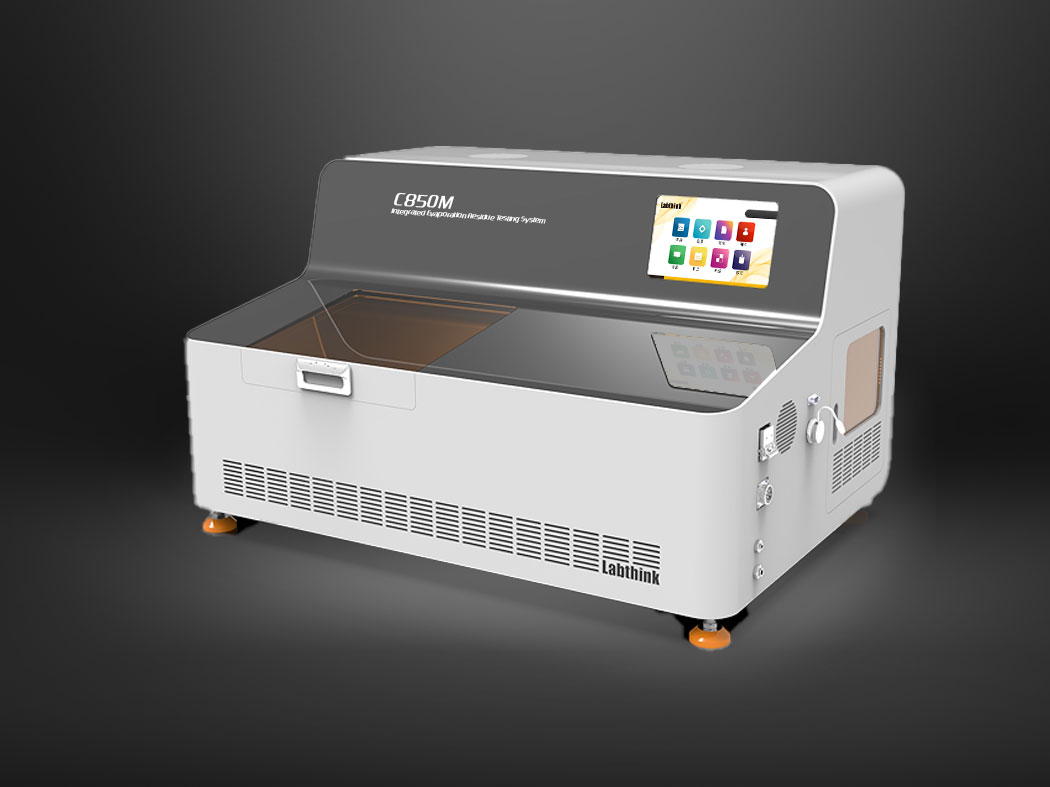

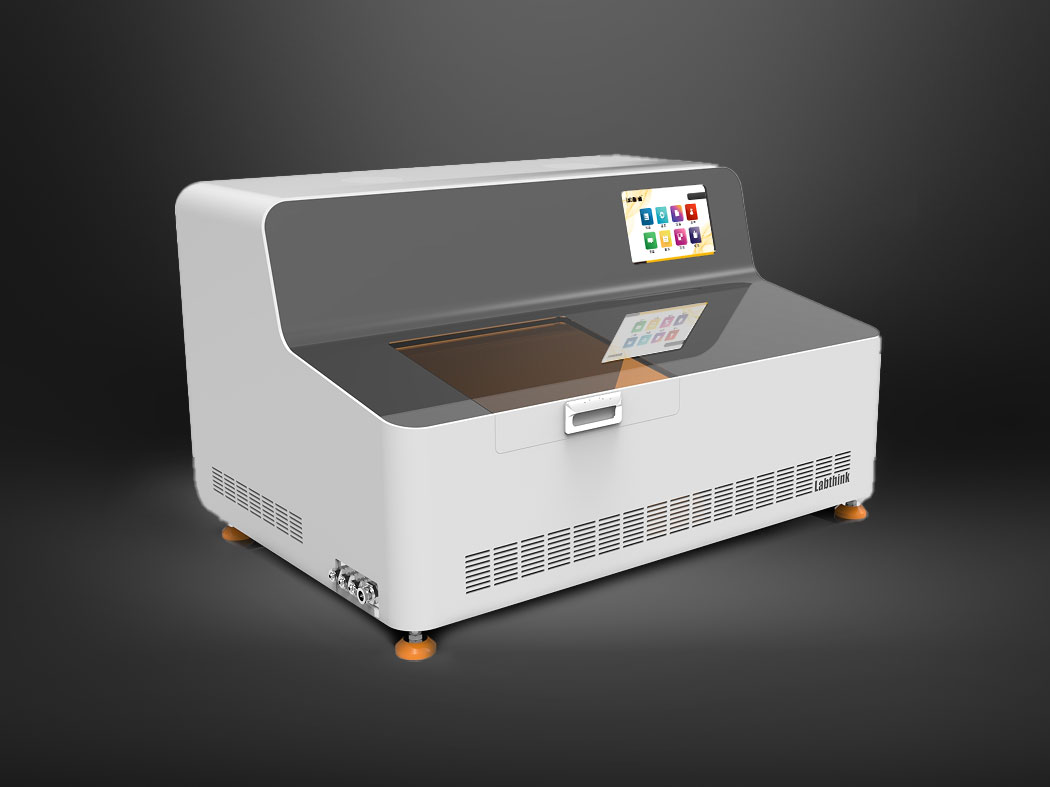

阻隔性是評判材(cái)料對空氣中的水分、氧氣等分(fèn)子屏障能力的指標。對調味品而言,水蒸氣是造成其產品吸潮(cháo)的主要因素,用水蒸氣透過率來評價材料對水蒸(zhēng)氣的阻隔(gé)能力。水蒸氣透過率的測試可選擇濟南MD传媒视频機電技術有限公司的W3/330水蒸氣透過率測試係統。測試時選(xuǎn)擇試樣中(zhōng)平整無褶皺的部位,裁成108×108mm的試樣,平整放置(zhì)於設(shè)備內(nèi)外腔之間,擰緊外腔把手,確保試樣和測試下腔密封良好,開始試驗,此時在設備外腔流動的是帶有水蒸氣的高濕載氣,內腔流動的是幹燥氮氣載氣。試驗期間,由於濕度梯度的存在,水蒸氣透過試(shì)樣由高濕側向幹燥側解析滲透,幹燥載氣將滲透到(dào)內腔的水蒸氣帶到傳感器處,產(chǎn)生同比例的電信號,通過(guò)對傳(chuán)感器電信號的分析計算(suàn),即可得到試樣的水蒸氣透過率。

水蒸氣透過率越大,說明試樣的(de)阻(zǔ)濕性越(yuè)差。經測試,固態複合調味料所用包裝材料(liào)的水蒸氣透(tòu)過率控製在小於0.5g/(㎡·24h)較好,如大於該數值(zhí),貨架期間產品吸潮結塊的可能性便大大增加(jiā)。

3、熱封強(qiáng)度

熱封(fēng)強度是產品包(bāo)裝質量的基本(běn)性能(néng),反映了包裝封口的質量優劣。如果封口不嚴或熱封強度過低(dī),則產品與外界之間(jiān)便(biàn)存(cún)在一個隱形的連通通道,甚至產品容易出現開口,導(dǎo)致內容物泄露或者(zhě)導致吸潮變質(zhì)等問題。對熱封(fēng)強度的測試可采用智能電子拉力試驗機進行,測試方法為(wéi)在包裝的頂部、底部、側封(fēng)邊等熱封部位分別裁取15mm寬的試樣,將試樣兩端分別裝夾在設備夾具上,熱封處位於夾具中間位置,開始試驗即(jí)可。一般來(lái)說,固態複合調味料的熱封強度應在30N/15mm以上。

4、密封性(xìng)能

大部分(fèn)固態複合(hé)調(diào)味料為顆(kē)粒狀或者粉(fěn)末狀形態,在包(bāo)裝封口過程(chéng)中容易夾雜在熱封處,造成假封或者開口(kǒu)問題,且不易被發現。為了檢測是否存在假封問題,很多廠家都采用泡水的方式(shì),即將成品泡入水中,用手使勁擠壓包裝,看是否存在氣(qì)泡。這種方法幹(gàn)擾因(yīn)素較多,且存在人(rén)為(wéi)差異。而采用MFY-01密封(fēng)試驗儀來進行檢測,則即簡單易(yì)行,又便於觀察包裝薄弱部(bù)位。檢測方法為將檢測樣品放(fàng)於真空室中(zhōng)的蒸餾(liú)水裏,蓋上(shàng)真空室密封蓋,對真空室抽真空,到達一定真空度時停止抽真空,並保持一段時間,觀察試樣的膨脹及氣泡外溢情(qíng)況。如封口良好,則試樣(yàng)膨脹(zhàng),無氣泡外(wài)溢(yì);如(rú)發生氣泡外溢,則外溢處即為漏氣處。

密封性能與熱封強度既緊密(mì)相關,又(yòu)有所區別。熱封強度反映的更多(duō)的是材料的特性,而密封性能反映的是包裝的整體性能。密封性能是熱封性能與生產工藝的綜合體現。密封試驗(yàn)時包(bāo)裝能承受的真空度越高,則說明其材料的熱封強度越高(gāo),並且熱封良好。

5、剝離強度

單層塑料薄膜往往無法滿足固(gù)態複合調味料對包裝力學性能和阻隔(gé)性能(néng)的需求,而複合膜是通過特殊工藝將兩種材料複合而成,在力(lì)學性能、阻隔性能方麵具有1+1>2的效果。如包(bāo)裝的剝離強度過低,則可能導致在運輸儲存期間,包裝(zhuāng)材(cái)料出現複合層分離,影響(xiǎng)包裝複合性能,進而影(yǐng)響內容物質量。

對剝離強度的測試可采用智(zhì)能電子拉力試驗機進行,將材料裁(cái)為15mm寬、200mm長的試樣(yàng),沿試樣長度方(fāng)向(xiàng)將複合層與基層預剝(bāo)50mm。將預剝的試樣兩端分(fèn)別裝夾在設備的夾具中,以300mm/min的(de)速(sù)度勻(yún)速剝離試樣。記錄穩定剝離過程中的平均力值即為剝離(lí)強度,以N/15mm表示。

結(jié)語

固(gù)態複合調味料是日常生活中不可或(huò)缺的佐料。固態複合(hé)調味料極易(yì)吸潮(cháo)結塊、溶化變粘,不僅影響產品(pǐn)品(pǐn)牌與形象,也給廠家造成了經(jīng)濟(jì)上的損失。本文從包裝材料的避光性、阻隔性(xìng)、熱封強度、密封性(xìng)能及剝離強度等方麵對複(fù)合薄膜(mó)包裝質量把控的方法進行簡要介紹,希望(wàng)可以有助於生產廠家改善固態複合調味料吸潮結塊的問題,提升產品品質,有效提高固態(tài)複合調(diào)味料貨架期質量。

參考(kǎo)文獻(xiàn)

[1] 譚萬雲,劉燕. 雞精調味料吸潮因(yīn)素研究與探討. 食品與發(fā)酵科技(jì),2011,47(3):83-86.

[2] 陳磊,戴克洋,劉春華. 調味鹽結塊原因(yīn)分析及解決辦法. 蘇鹽科技,2011,12(4):1-2.

[3] 郭傑. 雞精發展概略. 中國調味品(pǐn),2003,9:9-11,32.

濟南MD传媒视频新聞中心包含公司動態(tài)、公告、產品新聞等多種模塊,為您展示最新、最全的企業資訊,讓(ràng)您(nín)了解(jiě)更多包裝檢測行業的最(zuì)新技術。

濟南MD传媒视频新聞中心包含公司動態(tài)、公告、產品新聞等多種模塊,為您展示最新、最全的企業資訊,讓(ràng)您(nín)了解(jiě)更多包裝檢測行業的最(zuì)新技術。 LabthinkMD传媒视频擁有完善的服務體係,百餘人的專業服務(wù)團隊(duì),能以多種語言通過電話、網絡、移動平台(tái)、現場等多種途徑為全球(qiú)用戶提供真誠、專業、及時、持續的服務和技術支持。

LabthinkMD传媒视频擁有完善的服務體係,百餘人的專業服務(wù)團隊(duì),能以多種語言通過電話、網絡、移動平台(tái)、現場等多種途徑為全球(qiú)用戶提供真誠、專業、及時、持續的服務和技術支持。